Projektstory

Gemeinsame Sache

Um Ideen zu verwirklichen, ist zwangsläufig Zusammenarbeit erforderlich. Das ist im Limmattal nicht anders. Die Regionale 2025 spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Der Mensch ist ausserordentlich kooperativ. Im Laufe seiner Entwicklung hat er gelernt, mit anderen zusammenzuarbeiten – zum gegenseitigen Nutzen. Daraus sind viele seiner Fähigkeiten entstanden, unter anderem Sprache, Empathie, Fairness. Das zumindest sagt die Anthropologie.

Dass vereintes Handeln Nutzen schafft, wissen wir auch aus unserer Lebenspraxis. Du hilfst mir und ich helfe dir, Seite an Seite schaffen wir Grosses. Wenn Peter Wolf über dieses Thema nachdenkt, landet er rasch bei seiner Arbeit als Geschäftsleiter der Regionale 2025. «Die Förderung der Zusammenarbeit gehört zu unseren Hauptaufgaben», sagt er und verweist zur Illustration auf das Projekt «Landschaftskorridor Hüttikerberg–Sandbühl» (siehe Box).

Zwei Kantone, zwei Planungsgruppen, vier Gemeinden und diverse Einzelpersonen setzen sich ein für die grüne Querverbindung mitten im Limmattal. Der Korridor soll sich nachhaltig fortentwickeln, was in diesem Fall bedeutet: Freiräume sichern, landwirtschaftliche Nutzung garantieren, Erholungsmöglichkeiten bieten, Langsamverkehr stärken, Siedlungsbau begrenzen und den Raum zu Identifikationszwecken aufwerten.

Die Kraft geteilter Ziele

Das seien viele Ziele und viele Beteiligte, räumt Wolf ein, und das fordere die Zusammenarbeit heraus: «Kommt hinzu, dass die Kantonsgrenze durch den Korridor führt, was die Sache nicht vereinfacht. Ebenso muss der Schulterschluss der vier Gemeinden eingeübt werden. Es ist ja nicht so, dass die Stadt Dietikon ähnlich tickt wie Spreitenbach oder Würenlos wie Oetwil an der Limmat.»

Trotz aller Unterschiede haben sich sämtliche Beteiligten zu den Zielen bekannt. Die Regionale 2025 hat die Projektleitung im Auftrag der vier Gemeinden, der zwei Planungsgruppen und der beiden Kantone übernommen – und verantwortet Organisation und Ablauf. «Mit vereinten Kräften möchten wir die Ziele in die Tat umsetzen. Das ist der Grundstein, auf dem wir aufbauen. Und wir sorgen dafür, dass es vorangeht.»

Letzterem stimmt Lukas Nadig, der Leiter der Bauverwaltung von Spreitenbach, uneingeschränkt zu: «Als Gemeinde stossen wir bei solchen Projekten an unsere Grenzen. Da ist jede Entlastung wichtig. Wir bringen das spezifische Raumplanungswissen ein, die Regionale 2025 erledigt die Aufgaben dahinter.» Konkret bedeutet das: «Die Regionale 2025 unterstützt die Gemeinden, wo die Projekte die Gemeindegrenzen sprengen oder eben zu viele Beteiligte involviert sind», sagt Peter Wolf.

Dass ein derartiges Projekt anspruchsvoll ist, weiss auch Kaspar Fischer als Regionalplaner des zürcherischen Limmattals: «Hinter einer erfolgreichen Zusammenarbeit steckt viel Arbeit. Vor allem die Projektleitung ist gefordert.» Der 37-Jährige betont, dass Elan und Geduld nötig seien und natürlich eine sorgfältige Interessenabwägung. «Bei so vielen Beteiligten hilft eine externe Moderation. Sie räumt allen Akteuren gleich viel Diskussionsraum ein und schafft die Basis für eine neutrale Abwägung der verschiedenen Ansprüche.»

Die Kraft des persönlichen Kontakts

Diese passgenaue Unterstützung verdankt sich nicht zuletzt einer guten Kommunikation. Wenn man informiert und erklärt, wenn man sich mit der Zeit kennt, liegen die Schranken für das gemeinsame Wirken tiefer. «Zu diesem Zweck haben wir rasch eine Steuerungsgruppe eingesetzt; dort kommen die vier Gemeinden zusammen. Auch eine Arbeitsgruppe ist entstanden, in der sich Bauverwalter und Planerinnen aller Limmattaler Gemeinden treffen. Ferner laden wir die Akteure zu Veranstaltungen ein oder zu den Vorstandssitzungen der Regionale 2025», erläutert Peter Wolf.

Es wird jede Gelegenheit genutzt, um den persönlichen Kontakt auszubauen. So entstehen Beziehungen, die als Schmiermittel für das Kooperieren dienen. Man sucht leichter das Gespräch, geht eher aufeinander zu, stimmt sich ab – man vertraut darauf, dass alle am gleichen Strang ziehen.

«Ein informeller Austausch vor oder nach einer Sitzung setzt manches in Bewegung», so Wolf weiter. «Zuweilen genügt ein Mittagessen oder eine Kaffeepause, um ein Thema zu vertiefen oder eine Frage zu klären. Die persönliche Ebene hilft der fachlichen. Das stellen wir immer wieder fest.»

Bauverwalter Lukas Nadig streicht die Bedeutung des persönlichen Austauschs ebenfalls heraus: «Die sozioökonomischen Strukturen der vier Gemeinden variieren stark. Es ist daher wichtig, die Rahmenbedingungen der Nachbargemeinden kennenzulernen, um handeln zu können. Man muss ausserdem wissen, dass die Planungskulturen der zwei Kantone verschieden sind. Schon das stellt uns vor grosse Herausforderungen.»

Kaspar Fischer sieht das ähnlich: «Es braucht Verständnis für die Unterschiede in der Planungskultur. Notwendig ist das Interesse, sich mit dem weniger Bekannten zu beschäftigen. Aber klar ist ebenso: Die eigenen Interessen sind mit Präzision und Konsequenz zu vertreten.»

Die Kraft der Partizipation

Partizipation ist ein Erfolgsfaktor jedes grösseren Vorhabens. Tangiert ein Projekt verschiedene Gesellschaftsgruppen, ist Vorarbeit zu leisten: Ziele erklären, Zusammenhänge aufzeigen, Argumente austauschen, Implikationen darlegen, zuhören, sensibilisieren. Partizipation möchte Betroffene früh ins Boot holen, Misstrauen und Befürchtungen aus der Welt schaffen.

Peter Wolf macht klar: «Auch in diesem Projekt war und ist das entscheidend. Das Erreichen der Ziele setzt zum Beispiel voraus, dass die im Korridor ansässigen Landwirtschaftsbetriebe unsere Ideen mittragen. Ohne sie geht es nicht. Der grüne Fleck zwischen Dietikon, Spreitenbach, Würenlos und Oetwil an der Limmat sichert schliesslich deren Lebensunterhalt.»

Das ist mit ein Grund, wieso die Regionale 2025 dafür geworben hat, ein externes Planungsbüro mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft einzusetzen. «Projektarbeit ist ein Prozess. Sie geht schrittweise voran. Darin unterstützt uns das Planungsbüro, auch in der Partizipation», so Wolf. «Spezifische Vorteile zeigen wir klar auf. Gibt der Landwirt einige Quadratmeter seines Landes für einen Erlebnisweg auf, muss er dafür an anderer Stelle etwas bekommen. Ein Hoflädeli direkt am Weg wäre eine Möglichkeit oder das Aufstellen von Infotafeln, die seine Produkte erklärend bewerben. Oder er profitiert von einer extensiv bewirtschafteten Fläche, die die Biodiversität erhöht, was sich positiv auf die Qualität seiner Produkte auswirkt.»

Willkommen im «Agrarpark Limmattal»!

Das Planungsbüro schlug ausserdem vor, den gemeinsamen Zielen einen griffigen Namen zu unterlegen. Seither ist vom «Agrarpark Limmattal» die Rede. Darin tritt die Verquickung von Landwirtschaft und Erholungsraum unmittelbar zutage. Mögliche Ideen wie Hoftier-Safaris, Einblicke in die Nahrungsmittelproduktion, Schwimmstellen am Fluss, eine filigrane Brücke über den Rangierbahnhof, Ruheorte oder Ziehflosse liegen auf dem Tisch. Dereinst soll der Park mit Attraktionen locken und die Bevölkerung begeistern.

Den «Agrarpark Limmattal» auf den Weg zu bringen, bedeutet im Moment, die gemeinsame Sache zu stärken und die Kräfte zu bündeln. Peter Wolf dazu: «Die vier Gemeinden müssen Gelder sprechen und das Gemeinsame nicht aus den Augen verlieren. Das beginnt bereits bei Bänkli und Infotafeln, die auf dem jeweiligen Gemeindegebiet vorgesehen sind. Deren Aussehen sollte einheitlich sein, damit Identifikation möglich wird. Das bedingt Abstimmung und Koordination. Das klingt banal, ist es aber nicht.»

Die Herausforderung für die Regionale 2025 sieht er just darin: «Als Koordinations- und Mediationsstelle sind wir der Anwalt der Ziele. Wir achten darauf, dass die Umsetzung nicht an Fahrt verliert. Das gehört genauso zur Zusammenarbeit. Dass man dranbleibt, vorwärtsgeht, insbesondere wenn Schwierigkeiten auftauchen.»

In Beziehung zueinander treten

Denkt Lukas Nadig an den Korridor, kommt ihm der Begriff «corridor d’or» in den Sinn: «Vor unserer Haustür besteht etwas sehr Wertvolles – etwas Goldenes.» Neben der gesellschaftlichen Vernetzung denke er auch an die ökologische. Es werde eine hindernisfreie Verbindung zwischen den zwei Talseiten geben müssen. «Das ist für die biologische Vielfalt wegweisend und somit ein grosser Pluspunkt für das ganze Limmattal.»

Das ist noch Zukunftsmusik, doch die Grundmelodie ist bereits hörbar. Im Hinblick auf 2025 stehen aktuell Initialmassnahmen im Vordergrund. Sie unterstützen die Anbindung der vier Gemeinden an den Raum. Das erfordert Infrastruktur und erste Erlebnismöglichkeiten. Peter Wolf blickt nach vorn: «2025 wird einen Vorgeschmack darauf geben, wie der ‹Agrarpark Limmattal› dereinst aussehen könnte. Er wird das Limmattal bereichern. Das lässt sich heute schon festhalten und wir arbeiten auf dieses Ziel hin – Schulter an Schulter.»

Die Limmattalbahn hat ihren Betrieb im Dezember 2022 aufgenommen. Sie vernetzt sechs Städte und Gemeinden sowie zwei Kantone. Mit 27 Haltestellen stellt sie sicher, dass Limmattalerinnen und Limmattaler noch einfacher zueinander in Beziehung treten – wodurch das regionale Kennenlernen weiter gestärkt wird.

Kaspar Fischer hält einen Gedanken zur Zusammenarbeit fest, den man diesem regionalen Kennenlernen wie ein Motto zur Seite stellen müsste: «Es hilft immer, mit Freundlichkeit und einer guten Portion Fröhlichkeit auf die anderen zuzugehen. Damit ist die halbe Miete für jede Kooperation meist schon bezahlt.»

Dieser Gedanke führt geradewegs zurück zur Anthropologie: Unsere über Jahrtausende verfeinerten Softskills tragen massgeblich dazu bei, gemeinsame Sache zu machen, und das über Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg. Auch und gerade im Limmattal.

Freiraum für alle

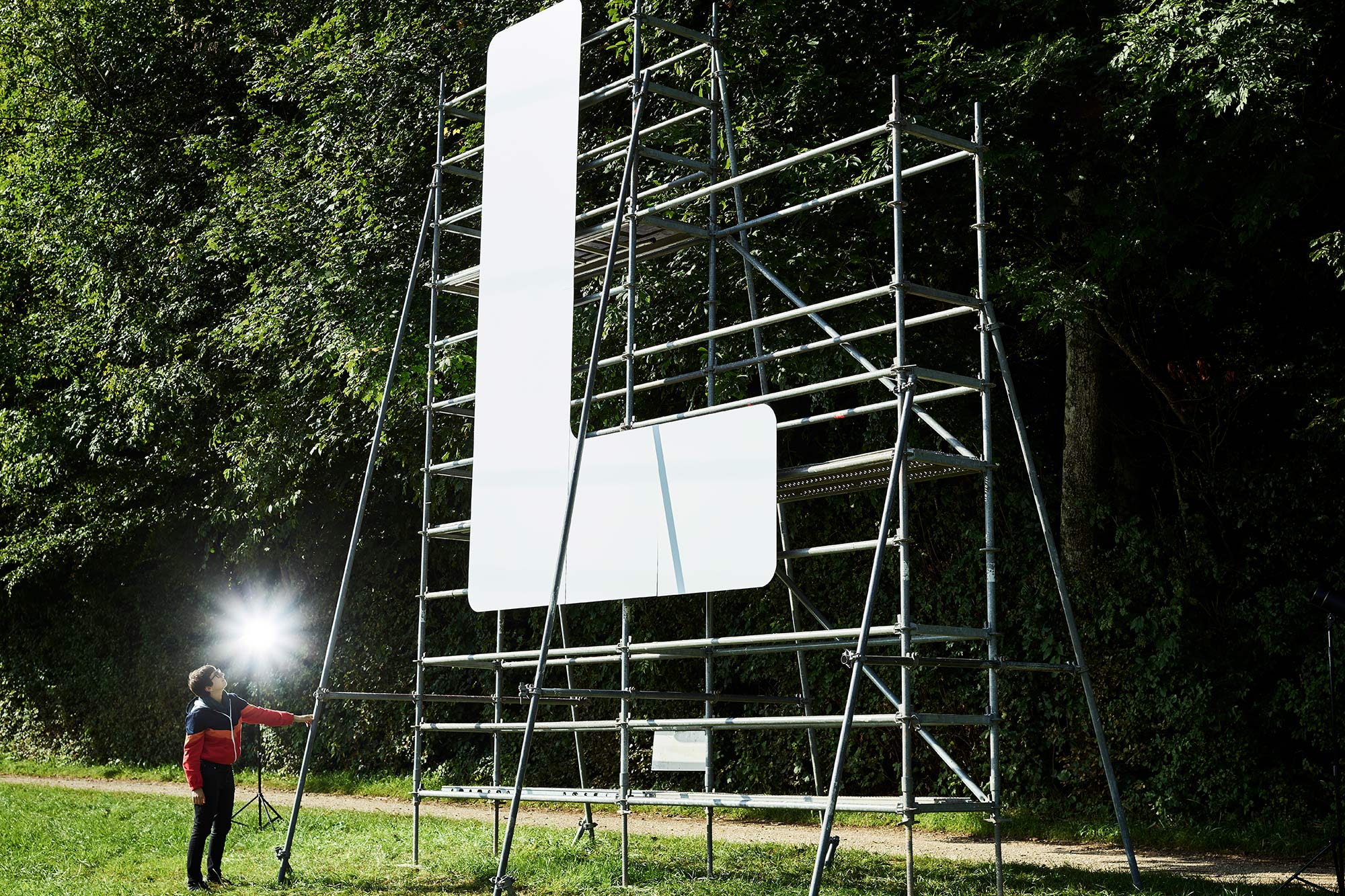

Aufruf zur Teilnahme: Echoraum Hüttikerberg-Sandbühl

Im Auftrag der Gemeinden und Planungsverbände veranstaltet das Planungsbüro «bauchplan» einen sogenannten Echoraum: Ende März wird das Leitbild des Projekts «Hüttikerberg-Sandbühl» vorgestellt und danach mit den anwesenden Personen offen diskutiert. Eingeladen sind alle betroffenen Landwirtinnen und Landwirten sowie die Bevölkerung der involvierten Gemeinden. Der Echoraum dient als wegweisender Ausgangspunkt für die zukünftige Nutzung des Landwirtschaftsraums.

Wann: 30.03.2023, 18 Uhr

Wo: Gleis 21, Raum «Nebengleis», Buchsackerstrasse 21, 8953 Dietikon

Peter Wolf

Peter Wolf ist Geschäftsleiter der Regionale 2025. Der Experte für Raumentwicklung und Landschaftsplanung stellt sein Know-how täglich in den Dienst des Limmattals. Er hilft mit, die grossen Entwicklungsziele zwischen Zürich und Turgi zu erreichen.

Kaspar Fischer

Kaspar Fischer setzt sich seit 2019 als Regionalplaner für das Limmattal ein. Das tut er im Auftrag der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL). Die ZPL treibt die räumliche Entwicklung des Tals voran. Kaspar Fischer arbeitet für EBP in Zürich.

zpl.ch

ebp.ch

Lukas Nadig

Lukas Nadig leitet die Bauverwaltung der Gemeinde Spreitenbach. Er ist neben anderem zuständig für raumplanerische Fragen und erarbeitet entsprechende Entwicklungs- und Nutzungspläne.

spreitenbach.ch

Zum Projekt

Der Landschaftskorridor Hüttikerberg–Sandbühl führt von einer Seite des Limmattals quer zur anderen. Spreitenbach, Dietikon, Oetwil an der Limmat und Würenlos fassen ihn gleichsam ein und durch ihn verläuft die Grenze zwischen den Kantonen Aargau und Zürich. Geprägt ist dieser Teil des Limmattals überwiegend von Landwirtschaftsflächen aber auch von grossen Infrastrukturanlagen wie dem Rangierbahnhof Limmattal. Neu realisierte oder in Planung stehende Siedlungen rücken den Korridor vermehrt in den Fokus raumplanerischer Überlegungen. Das Projekt «Landschaftskorridor Hüttikerberg–Sandbühl möchte dessen grüne Freiräume aufwerten sowie landwirtschaftlich genutzte Gebietsteile erhalten. Der Korridor ist Teil des Agglomerationsparks Limmattal. Im Rahmen der Zwischenschau 2019 richtete die Regionale 2025 das Augenmerk erstmals auf diesen Grünraum. Aktuell wird die Idee eines Landwirtschaftsparks untersucht, der im Korridor realisiert werden könnte. Diese Untersuchung führt das Planungsbüro «bauchplan» durch. Konkrete Initialmassnahmen sind bereits angedacht. Das Projekt ist für die grosse Projektschau 2025 vornominiert.

dietikon.ch

oetwiladl.ch

spreitenbach.ch

wuerenlos.ch

bauchplan.de